作者:悠闲的蚊子

考虑到《三伏》的特殊性,我先把结论放在一开始:之于游戏,我个人的评价是,基本能够让人满意,在当下国产游戏产业,日渐浮躁的大环境下,能够冒出《三伏》这类兼具诚意和想法的作品,还是非常推荐大家购买和游玩的。只是于我眼中,本作的综合水准相较《烟火》而言,尚有一段不小的距离,难免令人遗憾,故而我用了“差强人意”这个成语作为标题。

讲道理,我绝不是一开始便是得出了这样的结论,在《三伏》的故事落下帷幕的那一刻,我的胸腔里始终萦绕这一股淡淡的惆怅和忧伤,虽不强烈,却大有“天长地久有时尽,此恨绵绵无绝期”的劲头,我曾以为这是《烟火》与《三伏》间本质上的区别,前者似一阵狂风暴雨,尽管猛烈却并不悠长,而后者则恰好相反,然而待到第二天太阳升起时,《三伏》给予我的震撼早已被蒸发了大半。

我坐在电脑前开始认真地思考这件事。首先,《三伏》的节奏打造出了些问题,说通俗点,前面的“调”起高了。毫不夸张地讲,游戏的第一章,即DEMO试玩部分,大有成“神”的潜质,在该章节中无论是复古怀旧的水彩画风,阴森凄冷的诡异氛围、丰富且流畅的镜头语言,亦或是谜题与剧情间的巧妙联动,尤其是悬疑要素乃至是诸多伏笔的精心设置,都足以让我打出10分,最令我啧啧称奇的是结尾的那一幕,镜头间的切换不断刺激着玩家的神经、音乐一步步把游玩者的情绪推上顶点,浮现出的画面又反复冲击着你我的眼球,上层合十,中层禅定,底端施无畏印和与愿印一上一下,四种不同姿势的佛家手印整体排列在两具尸体之前,无形中预示着剧情的发展、暗示了三伏里那无穷无尽的罪恶。 当我被以上所有的所有震撼到无以复加时,《三伏》的LOGO猛然打在了屏幕上。正因如此,在上一篇《遗迹2》评测的尾声,我写下了三伏是今年我最期待的国产游戏且没有之一。

但不知道为何,游戏自第一章以后,便进入了漫长的蛰伏期,虽说期间仍有不少激动人心的地方,也不缺少泪点与升华点,可就是死活也达不到之前那个场景所带给我的颤动。当然,为什么会出现这样的情况,正是我之后要详细讲述的内容。但不管是有心还是无意,第二波真正高潮的缺失,都必定让游戏失色不少,这也是无法回避的现实。反观烟火, 游戏中玩家情绪的堆叠层层递进,待到临近尾声前,一口气爆发出来,那种压迫感铺天盖地而来,让人喘不过气。 我不知道你是否还记得那个镜头,赵小娟忍着恶心缓慢的将自己最不爱吃的鱼肉送入口中,另一边惩罚(丈夫)田宇的巨型刀斧缓慢升起,鱼肉入口刀斧瞬时落下。我回望《三伏》的这段旅途,除了之前讲到的那一幕外,就再也没有深入我心,无法忘怀的场景了。

其次,《三伏》剧情的逻辑性同样略显不足。客观而言,《烟火》的故事其实不算复杂,游戏开始于一个简单的纵火案,随后田家灭门惨案被引出,但穿插叙事让游戏的悬念和紧张感陡然而生,记忆的断片在蒙太奇手法下互相连缀,逐渐勾勒出那个令人愤怒、无奈又满怀忧伤的真相,之后悲哀与无力感迅速充斥着玩家的血液与神经。 很明显,《三伏》的剧本要比烟火更富又深度,从最初的坑蒙拐骗、到杀人放火、再到上层贪腐,涉及的足够广也足够深,出场人物更是众多。但有深度就一定能诞生出一个好故事吗?答案当然是否定的。三伏中埋藏的故事线有很多,可惜大量脉络并没有像多线叙事那般彼此纠缠在一起,衍生出神奇的发展。拎出几条线来单看,不少也是虎头蛇尾仓促收场。甚至其中一部分存在着无法自圆其说的故事漏洞。

美国戏剧理论家约翰·加斯纳曾经说过:一出戏的生命完全取决于它得逻辑和现实性。概念上的混乱足以阻碍戏的发展,破坏它的平衡,并磨钝它得锋芒。恰巧,《三伏》在剧情设计上就出现了这样或那样的问题。

简单举几个例子:放映厅售票员小吴被杀,他有没有家人?而他的家人又是否寻找过他?三伏没有说。小吴除了贪财外,究竟又知道了什么惊天大秘密?设计者同样没有说出口。直到结局我都搞不清何辉、张诚峰、杨伯鸿三人的目的和动机究竟是什么。一会要营销神童赚个盆满钵满,一会又根据上层指示要搞垮王总。至于王总,则更是可笑。对于苏秘书父母的死,藏来藏去,游戏也没有给玩家一个明确的交代。同时身为前期和中期BOSS,老谋深算气场无比强大的王董事长,原来跟FF16的皇后安娜贝拉一样,没有留任何后手,被人耍的团团转,也大大出乎了我的意料。

最无语的是,女主邱芜真的有必要死吗?她的离别不仅仓促而且大有为了煽情而煽情的嫌疑。展开我们阐述,或许从逻辑的角度来讲,邱芜毛躁且冲动的性格,本就注定了离别。换言之,她的死并不强行。然而从戏剧创作和个人体验的角度来谈,女主逝去的价值并没有被完整的体现出来,没用形成对玩家情感上的巨大冲击。究其根源,还是在游戏对于邱芜的描写力度不足,进而致使角色形象不丰满不立体,从而导致玩家的情感很难转移到邱芜的身上。 恕我直言,她的逝去让我难过,让我心生怜惜。但比起《烟火》里陈老师的离去,其掏心挖骨的刀人程度何止低了两三个档次。

说来可笑,玩了《烟火》后,我就再也不敢随便听《送别》那首歌了。我连长亭外,古道边,芳草碧连天那句话结束都撑不到,眼泪就已经填满了我的眼眶。 我当然知道陈老师只是个虚拟人物。但我就是忍不住想哭。想来大概这就是一款好游戏,一个好人物应有的无穷魅力吧。 思绪拉回,我们继续品鉴《三伏》。同样仓促的还有那个结尾。我除了一脸懵逼外无话可说。以杨伯鸿的残忍无情与心思缜密,要抛尸前,竟然不去检查徐清源是否真的死了。我禁不住大跌眼镜。细究之下,故事的逻辑性还有许多值得斟酌和修改的空间。只是我不想行文过于啰嗦,就不再一一列举了。

既然说到了故事,就不免要讲下人物塑造。《三伏》给我最强烈的感觉,在于人物的形象不够丰满——角色立不住,站不稳。特别插一句:诚然我一直在批评《三伏》。但绝不代表我认为这是部不堪入目的作品。我开头已经说过了,游戏素质我还是认可的,个人也很推荐购买呢。只是我选取的参照物是《烟火》,那个让无数玩家无法忘怀的《烟火》。 书归正传,我们接着来分析。第一个要说的,就是身为男主的徐清源。原本最值得大书特书的人物,可通关后你一琢磨,他的存在不就是一个记录事情发展的摄像头吗?全程工具人,不止高光时刻少之又少,有时连笔墨都不愿在他身上挥洒。女主邱芜的主要问题上面谈到了,这就先跳过。其他诸如苏秘书、唐雨等角色跟之前提到的剧情一样,写了可又不肯写深写全,多数流于表面,无法探究其内心。

反派一边也逃不过该命运,甚至从结果上看显得更为严重。关于张、何、杨三位的形象多少有点一言难尽。除了张诚峰有侧重外,其他二人恶的是如此纯粹如此脸谱化。要知道因为时代的进步,影视行业发展,大众早已对这种脸谱化的角色无限脱敏了。再加之前后铺垫的又略有欠缺,比如我基本摸不透三人之前到底经历了什么。游戏里有试图借台词说上那么两句,可还是反复提及的那个老毛病——说话不说全,挖坑挖一半。我也始终搞不清楚是什么让他们走上了如今的这条不归路,他们又有什么无法言说的过去。这般心狠手辣,仿佛人性在他们身上就是个笑话。

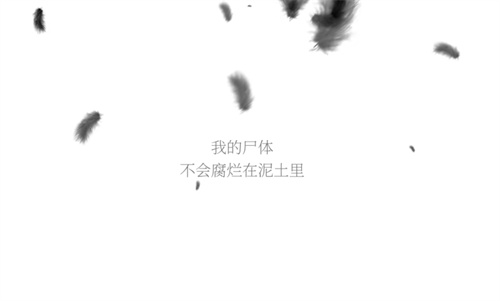

此处综合剧情和人物设计两大层面,我忍不住想要强调一下:留白的确是一种极为高级的艺术创作手法。适当留白会让作品有回味的空间。然而留白的使用并非毫无门槛,毫无限制。讲9成留1成,那是留白。说一半存一半,有话憋着不讲,那就不是留白了,那叫空白。 最终人物形象的缺失,自然便导致了代入感的稀少。试问我都不了解眼前这个人物,我又如何能够做到走进故事,对他的喜怒哀乐感同身受呢?而代入感的稀少,又必然降低了游戏的可玩性和吸引力。如同多米诺骨牌一般,一块倒下,后面的牌也无法幸免。 在人物形象上,《烟火》显然更胜一筹。纵然游戏的流程不长,可简单游玩一遍,你就能认识到为心魔所困的林理洵、温情善良的陈老师、永远逃不出层层大山的叶敬山、不愿腐烂在泥土里,为女儿忍辱负重的赵小娟、可悲可恨更可恶到极点的田家二老。直到两年后的今天,我仍就可以不费吹灰之力的想起他们,想起每一个人。可《三伏》中的人物,我却在不断忘却。

最后是一些杂项的内容。我不否认,这次《三伏》玩了很多花活。单从小游戏的数量和种类上,就可见一斑。但我还是要说那句话,比起《烟火》而言,其用心程度却有所下降。譬如烟火中陈芳芳变身蝌蚪的那两个小游戏,对于人物塑造、故事发展其实都有莫大的帮助。很多解密抛开谜题本身,也兼具隐喻和暗喻的效果。然而三伏却没能很好的继承到这一点。花样百出但做不到直击人心,不得不说是一种失败。

以上就是我对《三伏》的游戏评测了。总体来说,这是一款有诚意有想法的作品,但也有不少值得改进的地方。相较于《烟火》,它在剧情、人物、节奏等方面都有一定的差距。但这并不妨碍它成为一款值得购买和游玩的国产游戏。我对月光蟑螂的创作能力仍然充满信心和期待,希望他们能够继续保持水准,甚至创造出更加精彩的作品。

评分:78/100